【冷知識-25】看海去吧!

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky…”Sea-Fever”

我得重回海上,奔向那蒼茫孤寂的海天一方…「海戀」

說明:1916年英國出版商Macmillan Publishers發行的John Masefield詩謠集,以探討航海及海事史為主,Sea-Fever一詩收錄其中。圖片來源:維基公有領域。

緣:

【冷知識-23:網友說】發表後,好友知悉我挫敗,擬為我介紹一位喜愛海洋的熟齡女子。孑然一身一段日子,能交往一位同樣嚮往海洋異性,倘,尚能結伴一塊親近大海,該是樁浪漫美事,因此頗為期盼。同時,找出早年「海戀」譯作。重溫年少舊夢之餘,暗自冀望,若有緣與女子一同觀海,吟誦起「海戀」,肯定既富詩意又感性。

詩:

「海戀Sea-Fever」是英國桂冠詩人約翰·麥斯菲爾John Masefield於1902年(24歲)時的詩作,發表於詩集《海謠Salt-Water Ballads》。這首詩,百年來享譽國際文壇。嚮往大海者,必不陌生。喜涉文學同好間,亦名聞遐邇。至於修習英美文學的學子,此詩更是必讀之品。

原詩三段四行體,採雙句對仗格,以AABB對偶押韻。用字遣詞講究不說,句末韻腳處的疊韻轉韻,鏗鏘有力。吟詠起來,讓人神往。無怪百年不遇而享譽詩壇。

Sea-Fever (John Masefield)

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,

And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,

And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,

And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.

I must go down to the seas again, for the call of the running tide

Is a wild call and a clear call that may not be denied;

And all I ask is a windy day with the white clouds flying,

And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.

I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life.

To the gull's way and the whale's way where the wind's like a whetted knife;

And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,

And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over.

(註:John Masefield第一本詩集《Salt-Water Ballads》1902年由倫敦Grant Richards出版時,原詩長158字。1923年合集《The Collected Poems of John Masefield》由Heinemann出版時,增添三字為161字。多出來的三字,全為同一字go,添在每段頭一行。使原來的 I must down to the seas again,…,捨down動詞用法,改動詞go,留下down副詞。I must go down to the seas again,…,朗讀起來,更是順當流暢。)

左圖:1916年(38歲)時所攝。右圖:1918年(40歲)肖像油畫。圖片來源:維基公有領域。

戀:

早年還是學子時,曾試譯此詩,後來擱置。多年後執教時,偶拾舊作,再四琢磨,修改後發表於校刊。如今年歲更長,體會蒼海一栗、人生若寄。復加先後兩回,恭奉 雙親骨灰海葬,對大海的依戀,更有增無減。

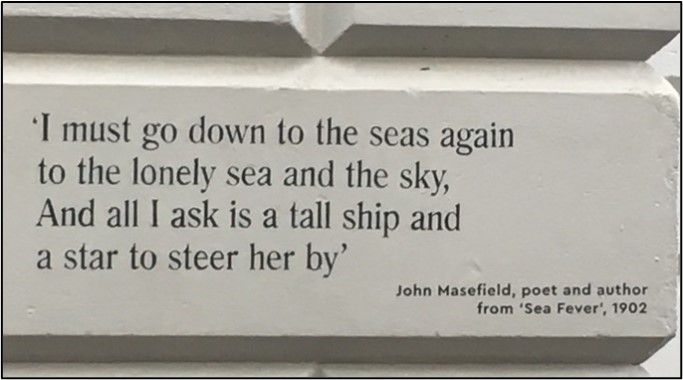

疫情前,遊英倫,曾花不少時間,造訪格林威治「國家海事博物館National Maritime Museum 」。盤旋流連日不落帝國數世紀來的海洋史、文物、典藏間,不意瞥見穹形大廳牆上,竟石刻「海戀」詩作。欣喜若狂之餘,更心懷虔敬。大英帝國能有輝煌歷史,豈是偶然。

左圖:攝於倫敦格林威治「國家海事博物館National Maritime Museum 」。右圖:大廳石牆上,「海戀」詩作頭兩句的石刻。圖片來源:作者本人。

早年譯作如下:

海 戀

我得再重回海上,奔向那蒼茫孤寂的海天一方,

只消覓得一艘高桅巨艦,循著星兒的導引,

守著舵輪運轉,風兒吟唱,潔白的帆兒抖盪,

灰濛濛的霧在海面瀰漫,黎明破曉的曙光乍現。

我得再重回海上,為了那奔騰浪濤的呼喚,

是那般粗獷狂野又爽朗的呼喚,叫我如何抵擋;

只消航行在一個有風的日子,白雲在頂上翱翔,

雪白浪花飛濺,碧濤盛開起泡沫,醉飲海鷗的吟唱。

我得再重回海上,去經歷吉普賽人的漂泊流浪。

循著鷗鳥巨鯨的尾跡,儘管寒風凜冽似刃;

渴望聽著一位浪蕩伙伴,笑談他的歷險傳奇,

交下漫長的一更後,安靜沈睡在甜美夢鄉。

史:

因緣際會溫習舊作時,順道上網搜尋,想看看其他名家對「海戀」的譯法。結果,不看還好,一看,簡直目不忍睹,讓人搥胸頓足。

從事譯作,不可不知原作者背景經歷。John Masefield之所以能寫出「海戀」這般曠世名作,與海實有不解之緣。下面扼要道來。

童年時的John Masefield命運乖舛。六歲先失恃(母難產而亡),旋即失怙(父哀傷不已,相繼病故)。投靠姑母後,小小年紀,進了寄宿學校。12歲,登皇家海軍訓練艦「康威號」HMS Conway 任見習生,航行修習之餘,聽水手暢談海上經歷趣事,也養成閱讀習慣,更愛上說故事。「康威號」上一待四年。16歲,換登Gilcrux 訓練艦,首航南美洲智利,除了暈船,遠航途中所見飛魚、海豚、鷗鳥、大自然美景…等,令他大開眼界,且心生敬畏。17歲那年,他再換登四桅鐵殼帆船Windjammer,駛航美國紐約。儘管熱愛大海,但渴望成為一位作家,促使他在紐約登岸後改行。

其後兩年,John Masefield在美四下漂泊,擔任過酒保、地毯工人。勉強維持生計之餘,持續閱讀古典與當代文學著作(微薄薪資,仍曾一個星期買過20本書)。19歲返回英國。24歲(1902年),撰寫的詩作開始發表於期刊。同年,第一本詩集《海謠Salt-Water Ballads》出版,Sea-Fever收錄其中。

說明:19世紀末,俗稱Windjammer的四桅鐵殼帆船,在15~19世紀的風帆年代 Age of Sail,是海上船速最快的巍峨巨艦。圖片來源:維基公有領域。

究:

海峽兩岸網路上,對「海戀」一詩譯文的乖謬荒誕,不但令人噴飯,更讓人忍不住搖頭嘆息。不忍卒睹惡例,不勝枚舉,礙於篇幅,概以原詩最後一句And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over.為樣,稍後分享奇觀:

此句關鍵字在trick一詞,而且還蠻tricky。

Trick:

1.名詞,指工作中,具輪班/輪值性質的班/勤。(參見:https://en.wiktionary.org/wiki/trick)名詞解:項次12.及13.)

2.海事術語,指海員的值勤。始於17~19世紀,通用於艦船/海運業/船藝/航海界。舊習指掌舵水手,每次兩個小時的班勤。(參見:https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_nautical_terms_(M-Z))

註:現下世界各國海軍,已捨Trick,改以Watch取代,意指「更勤」,如:On Watch-值更,Watch Officer-值更官。(參見:美國海軍學術出版社「水兵手冊」The Bluejackets’ Manual, Watch Organization USNI。)

例:

準此,原詩最後一句:And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over. 筆者不揣,試譯:交下漫長的一更後,安靜沈睡在甜美夢鄉。

再見識見識此句網譯上的奇觀:

1.當長長的旅途結束,恬靜入睡,好夢相伴 (裹足不譯trick,稱旅途。聰明,但失信。)

2.當長長的惡作劇結束,恬靜入睡,好夢相伴 (trick不止當惡作劇,不做功課。荒誕。)

3.长久的玩笑结束时,安静地入睡,有一个甜美的梦境。(玩笑相比惡作劇,好不到哪去。)

4.当漫长的把戏结束时,安静的睡眠和甜蜜的梦。(把戏堪比玩笑,但好似借喻花樣、花招、手段,或戲法、武藝等雜技。比起玩笑,好不到哪,還更遜。)

5.以及漫長遊歷結束後的一頓安眠美夢。(捨trick不譯,無端冒出遊歷,是眼花將trick當trip? 另外,量詞「頓」,乃計算飯局、斥責的單位。能「吃頓飯」,可「痛罵一頓」。但沒聽聞,夢也可以用頓來計。不是一覺好夢、一場春夢嗎? 譯者合該讓痛打一頓,學著點。)

6.我只想似流浪者笑对如戏人生,让欺诈在静谧、甜美的梦中消散 。(笑对如戏人生,還有那麼一點意思,不過,欺诈與消散,跟原句 何干? 彷彿讓人瞧見了「臨表涕泣,……」《前出師表》末一句。這位譯者,唉…到底知不知道他是在說啥?)

7.还有值班后的甜蜜的梦境和安然的睡眠。(此譯來自台大批批踢PPT,學生轉載,說是老師譯的。值班,值得鼓掌(不愧為人師。),不過,三個「的」字,不嫌拗口、不嫌贅? 老師似乎得了「語言癌」了。)

8.此外,第二段末句…the sea-gulls crying. 有名家譯成:海鸥哭啼。(譯者聽過海鷗怎麼哭麼? crying豈止是哭和啼? 還可以是呼喚/大聲說/傳報/叫賣/引人注意,而且,也能當教堂婚禮裡的宣告呢!)

9.即便詩名Sea-Fever短短兩字,也有十數則怪誕譯法…

有:海狂熱/海洋熱/海之夢譫/为海痴狂/海之恋/出海狂/狂出海…。至於作者第一本詩集《海謠Salt-Water Ballads》,更有譯成《鹹水謠》的。鹹水鴨,味道滋美,鹹水謠?…總覺得怪怪的。Salt-Water未必非得鹹,Blue-Water也不必一定是藍。否則,大洋海軍Blue-Water Navy情何以堪?

10.虧得John Masefield當年原詩最末一句,…when the long trick‘s over,用的是trick,要是他改詞,換成…when the long watch‘s over,那…這一干橫空出世高手,豈不又冒出…看完一部網飛Netflix長片之後?

範:

「痞客邦」部落格一位作者安媽,在Jun 12, 2011「英詩翻譯」一文,論Lost in translation觀念時,提及Sea-Fever,並列舉余光中(譯:海之戀)和錢歌川(前台大文學院院長)兩位先賢,對此詩的譯文。女士將原詩頭兩段(可惜未見第三段),以對照方式陳列,供欣賞比較。承蒙首肯,引用如下:(有興趣深入了解同好,可參閱原文。)

第一段:

余譯: 錢譯(加底線處):

我要回到海上去,回到那荒寂的天和海, 何當浮海復長征,

我只要一座高船,還有顆星星把她路兒帶, 一點明星引舶行,

那舵輪的跳動,海風的歌,還有那白帆微震, 帆動風歌舵輪躍,

那海面的灰霧,還有那漸破的灰色的早晨。 滄波籠霧日華生。

第二段:

余譯: 錢譯(加底線處):

我要回到海上去,因為那奔潮的呼喚, 何當浮海復遨遊,

是一種野性的呼喚,清晰的呼喚,不能違叛; 為有潮聲喚不休,

我只要一個大風天,有朵朵白雲飛翔, 但冀雲和風起日,

沖碎的浪花,吹散的浪沬,還有那海鷗哀唱。 浪花如雪聽鳴鷗。

女士認為,余氏逐字逐句呈現,連韻腳安排都仿傚原著,忠於原文。錢氏則意譯成典雅七言詩,礙於格式字數,是一首精雅優美七言,但少了原詩風生濤湧氣勢。兩大名家各擅勝場,但採不同格式,給讀者感受也差異極大。不過,她也認為,即便是極忠於原著的余譯,也無法完整傳達原作磅礡氣勢,蓋譯詩本就會有Lost in translation-既定損耗額!

女士為文流暢,說理有道,且以「風生濤湧、磅礡氣勢」為「海戀」下註,令人折服。其人譯筆亦不俗,如雪萊Percy Bysshe Shelley短詩《Music, When Soft Voices Die》,女士以五言體裁譯作,既對仗押韻,且用詞優雅,是難得一見佳譯。此外,「Lost in translation-既定損耗額」一說,所言甚是。只可惜,未能一窺女士個人對「Sea-Fever」一詩譯法的堂奧。

註:余光中大師《英詩譯註Translations from English Poetry (with notes)》,有感懷詩–梅士菲爾的海之戀Sea Fever, 104-05。1960年,台北文星書店出版,惜遍尋不著。又、錢歌川先生譯詩,出自1967年,台北文星書店「搔癢的樂趣」散文集,該書亦絶版已久,殊為可惜。

難:

翻譯從來不是樁簡單事。無論英翻中,或中翻英,都必得充分掌握兩種語言精髓–其背後的語法、語用、知識、背景、文化、風俗、習慣、經驗,外加閱歷…等等,可謂工程浩大繁雜。否則,譯出的東西,貽笑大方不說,甚至誤導閱眾。換言之,翻譯不僅是兩種語言間的詞語轉換,更是一種「文化傳遞」,把原文裡蘊含的文化,儘其所能地轉換到譯文,讓讀者能一目了然,感同身受。

文壇前人,如喬治高、林語堂、錢歌川、梁實秋,今人羅青…等翻譯大家,對翻譯一事,著有論述頗多,其中不乏名句佳例。而文學大師余光中女公子–余幼珊揀選彙編的《翻譯乃大道‧譯者獨憔悴》一書,有余先生論翻譯金句,摘錄如下:

「成就翻譯家的門檻甚高,不單要精通兩種語文、文化,還要理解力高,博學多聞,識見廣雜;至於下筆時,不但要能諸體皆備,還要文風獨具,「文融於白」,靈活應對!」。又說「譯者的責任是雙重的,既不能對不起原作者,也不能對不起譯文。」。誠經典之說!

典:

卒業於英國皇家海軍學院,是為中國20世紀最重要的啟蒙譯著–嚴復先生,曾提譯事三難(亦稱三原則/理論/標準):信、達、雅—

1.「信」指語義對等,意不悖原文,譯文要準確,不偏離,不遺漏,也不隨意增減;

2.「達」指不拘泥於原文形式,譯文需通順明白;

3.「雅」指譯文選用詞語要得體,追求原文的雅緻與簡明。一言蔽之,譯文需得要「美」。

偉哉斯言!

令人嘆息的是,現今世代,網路橫行,太多不自量力者,沒個三兩三,照樣闖梁山(據聞,尚有以翻譯軟體,就直接轉換的)。果不然,會弄出像「長長的惡作劇結束後,让欺诈在静谧梦中消散」這等荒腔走板漫天笑話。而閱聽廣眾不察,照樣把譯者當名家一般尊崇。前面所舉之例,譯者身分有詩人、書法家、翻譯名家、英語晨讀、學者、英語教學機構、双语读诗、研究員…等。John Masefield若地下有知,曉得自己「風生濤湧、磅礡氣勢」的「海戀」,竟然給譯成這般模樣,不知會多麼氣結了。

結:

回頭說說文首那位熟齡女子。

好友後來回訊稱,對方婉謝介紹好意。說自己有許多單身同學,日子過得自在,無意結交新友…。

真實原因不詳。也許女子其實並不愛海,還是對方其實樂山? 一位單身、獨立、又有經濟基礎女子,即便熟齡,除非特有所鍾,不會願意改變現狀。

又或是嫌自己老大不小、年事已高?

可,反過來看,老,有什麼不好? 老人與海,多睿智成熟又詩情畫意的完美組合。The Old Man and the Sea…連海明威都讚嘆不已!

無緣與女子一道看海去,無以吟誦曠世無匹佳作「海戀」予對方。可,不管怎麼說,至少自己又重溫了一次年少時的舊夢與理想。誰知道? 該會相識的總會相遇,吟詠過的Sea-Fever也戀戀不忘。

風吹海...既華爾滋又希臘時,帶妳看海去!

看海的日子一直都在。

感謝這位素未謀面女子!

補:

承蒙安女士協助,補上了遺珠之憾–余光中大師《Sea-Fever》英詩譯作第三段,如下:

海之戀 (余光中、1960年)

我要回到海上去,回到那荒寂的天和海, 我只要一座高船,還有顆星星把她路兒帶, 那舵輪的跳動,海風的歌,還有那白帆微震 那海面的灰霧,還有那漸破的灰色的早晨。 我要回到海上去,因為那奔潮的呼喚, 是一種野性的呼喚,清晰的呼喚,不能違叛; 我只要一個大風天,有朵朵白雲飛翔, 沖碎的浪花,吹散的浪沬,還有那海鷗哀唱。 我要回到海上去,回到那流浪的吉普賽的生涯。 回到那鷗之路,那鯨之路,那兒有海風像利刀一把; 我只要一個豪笑的流浪的同伴,編一個快樂的舊譚, 還有那靜睡和甜夢,當我值完了掌舵的長班。

因探討《海戀》一詩,因緣際會得識安女士。幾番往來請益,讓自己在英詩翻譯上,拓展了視野。深諳中英雙語的女士,於部落格裡,撰文探討過不少頗有深度的英詩翻譯高見,其生花譯筆亦令人折服。自己雖出於興趣,對翻譯一事略有所涉,但,英詩譯作上,卻是個十足門外漢。拙譯《海戀》好似粗胚,拋磚引出女士寶玉,對此詩亦發表了譯作,並為文暢述英詩翻譯上的許多眉眉角角。為饗同好,先分享女士譯作如下。至於其格文大作,連結於此:

海之戀 (安女士譯作)

我一定要重回海上,回到那寂寥的大海和天庭,

我只要一艘高桅的帆船,和一顆導航的星星,

還有那舵輪的躍動、海風的吟唱、白帆的震顫,

和那海面上灰濛濛的霧氣,破曉時灰茫茫的黎明。

我一定要重回海上,因為那奔潮的呼召,

是種狂野的呼召、清晰的呼召,教人難以忘情;

我只要一個海風呼嘯、白雲飛騰的日子,

和那驚濤擊舷、浮沫吹雪,還有那海鷗聲聲爭鳴。

我一定要重回海上,回到那浪跡天涯的歲月,

回到那海鷗之路、鯨魚之路,利刃般的海風一路相迎;

我只要個笑呵呵的浪遊夥伴,説一段逗趣的奇聞異事,

還有在值完長班之後,那一枕美夢的甜蜜安寧。

再,拙譯經反覆思量潤飾,刪除了每段首句「再」,和三個「的」贅字。復參照安女士卓見,第一段四句結尾韻腳,押韻如藍色標示。敬請方家指教,也感謝女士。

海 戀 (2023.3.23)

我得重回海上,奔向那蒼茫孤寂的海天一方,

只消覓得一艘高桅巨艦,循著星兒導航,

守著舵輪運轉,風兒吟唱,潔白的帆兒抖盪,

灰濛濛的霧在海面瀰漫,黎明破曉時嶄露著曙光。

我得重回海上,為了那奔騰浪濤的呼喚,

是那般粗獷狂野又爽朗的呼喚,叫我如何抵擋;

只消航行在一個有風的日子,白雲在頂上翱翔,

雪白浪花飛濺,碧濤盛開起泡沫,醉飲海鷗的吟唱。

我得重回海上,去經歷吉普賽人的漂泊流浪。

循著鷗鳥巨鯨的尾跡,儘管似刃寒風凜冽;

渴望聽著一位浪蕩伙伴,笑談他的歷險傳奇,

交下漫長一更後,安靜沈睡在甜美夢鄉。